重複コンテンツとは?SEOへの影響と原因別のチェック方法・対策フローを図解

-

- 最終更新日時

- 2025.09.21

-

- 作成日時

- 2024.08.30

-

SEO・コンテンツ支援

-

- 著者

- SIDER STORY 編集者

こんにちは!SIDER STORY編集部です。

「SEO対策をしっかり頑張っているのに、なぜか検索順位が上がらない…」 「重複コンテンツが良くないと聞いたけど、自社サイトは大丈夫だろうか…?」

Webサイトの運営を担当されている方なら、一度はこんなお悩みや疑問を持ったことがあるのではないでしょうか?

実は、どれだけ良いコンテンツを作っても、サイト内に「重複コンテンツ」があると、その評価が分散してしまい、検索順位が伸び悩む原因になっているケースが少なくありません。

でも、ご安心ください。 重複コンテンツは、そのほとんどが意図しない技術的な原因で発生するものです。原因と正しい対策方法さえ知っていれば、きちんと解決できます。

この記事では、重複コンテンツの基本から、具体的なチェック方法、状況に合わせた正しい対策の進め方まで、初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説していきます。ぜひ最後まで読んで、ご自身のサイトの健康状態をチェックしてみてくださいね。

重複コンテンツとは何か?

まず、「重複コンテンツ」とは何かをしっかり理解しておきましょう。

重複コンテンツとは、サイトの中や外に、内容がまったく同じ、あるいは非常によく似ているコンテンツが、違うURLで存在してしまっている状態のことです。

重複コンテンツの定義

重複コンテンツとは、同一または類似したコンテンツが、複数のページに存在することを指します。

言い換えれば、内容が重複している、あるいは非常に似通っているコンテンツが、Webサイト内や異なるWebサイトに散らばっている状態です。

例えば、以下のようなケースが重複コンテンツに該当します。

- 同じ記事を複数のページに掲載している

- 異なるWebサイトに全く同じ記事をコピー&ペーストして掲載している

- 記事の内容を一部変更しただけで、複数のページに掲載している

- 商品紹介ページの内容が、カテゴリページとほぼ同じ

重複コンテンツとコピーコンテンツの違い

ここでよく混同されがちなのが「コピーコンテンツ」ですが、この2つは似ているようで、まったく意味が違います。一番の違いは「意図」があるかどうか、なんです。

| 項目 | 重複コンテンツ (Duplicate Content) | コピーコンテンツ (Copied Content) |

|---|---|---|

| 意図 | 意図しない技術的な原因がほとんど | 悪意を持って他人の評価を盗む意図がある |

| 発生場所 | 自分のサイトの中や、提携先サイトなどで発生 | 主に他サイトからの盗用(丸パクリ) |

| Googleの評価 | 評価が分散する可能性はあるが、すぐペナルティにはならない | 著作権侵害などでペナルティの対象になる |

| 具体例 | wwwの有無、パラメータURL、印刷用のページなど | 他のブログ記事の無断転載など |

Web担当者の方が気を付けるべきなのは、まずこの意図せず発生してしまう「重複コンテンツ」の方です。知らないうちにサイトの評価を下げてしまわないよう、しっかり対策していきましょう。

重複コンテンツが発生する7つの具体的原因

では、重複コンテンツは一体なぜ発生してしまうのでしょうか?

代表的な7つのケースをご紹介します。「あ、これうちのサイトも当てはまるかも…」という点がないか、チェックしてみてください。

技術的な設定ミスによる重複(サイト内部)

サイトを作ったときの設定が原因で発生する、非常によくあるケースです。

1.wwwの有無 / http・httpsの混在

私たちには同じに見えても、Googleは以下の4つを全部「別のサイト」として認識してしまいます。

http://sider-story.co.jphttps://sider-story.co.jphttp://www.sider-story.co.jphttps://www.sider-story.co.jp

どれか1つに表示を統一する「正規化」という設定ができていないと、サイト全体が重複していると見なされてしまうんです。

2.index.htmlの有無

https://sider-story.co.jp/ と https://sider-story.co.jp/index.html の両方でアクセスできてしまうのも、重複の原因になります。

3.URLパラメータ

ECサイトで商品を色や価格で並び替えたとき、URLの末尾に「?color=red」のような文字(パラメータ)が付くことがありますよね。表示される商品は少し違っても、ページの基本構造が同じなため、重複コンテンツと判断されやすいケースです。

CMSの仕様による重複(サイト内部)

WordPressなどのCMSを使っていると、便利な機能が原因で重複が起こることもあります。

4.同一記事が複数カテゴリに属する

例えば1つの記事を「SEO」と「Webマーケティング」のカテゴリに入れた場合、それぞれ別のURLが作られてしまうことがあります。

5.PC用とスマホ用でURLが異なる

最近はレスポンシブデザインが主流ですが、サイトによってはPC用とスマホ用でURLが分かれていることがあります。これもGoogleから見れば、同じ内容が違うURLに存在していることになります。

コンテンツ配信による重複(サイト外部)

サイトの外に原因がある場合です。

6.プレスリリースや外部メディアへの記事提供

自社のブログ記事を、提携しているニュースサイトなどに提供した場合、当然ながら外部サイトに同じ内容の記事が存在することになります。

7.他サイトからの無断転載(スクレイピング)

これは悪質なケースですが、残念ながら他人にコンテンツを丸ごとコピーされてしまうこともあります。自社の評価を守るためにも、定期的なチェックが必要です。

重複コンテンツがSEOに与える3つの悪影響

重複コンテンツを放置しておくと、SEOの観点から見て、大きく3つの良くないことが起こります。

「ペナルティが怖い」と思っている方も多いですが、それよりもっと静かに、でも確実にサイトの評価が下がってしまうんです。

1. サイトの評価が分散してしまう

これが一番大きなデメリットです。

せっかく外部のサイトから「この記事は素晴らしい!」と被リンク(推薦状のようなもの)をもらっても、評価先のURLが複数に分かれていると、その力が分散してしまいます。

本来なら1つのページに「100点」集まるはずの評価が、2つのページに「50点」と「50点」に分かれてしまうイメージです。これでは、いつまで経っても検索順位は上がりませんよね。

2. Googleの巡回(クロール)が非効率になる

Googleのロボット(クローラー)は、常に世界中のサイトを巡回して情報を集めています。でも、そのリソースは無限ではありません。

サイト内に同じようなページがたくさんあると、クローラーは同じ内容を何度もチェックすることになり、無駄足を踏んでしまいます。

その結果、本当に見てほしい新しい記事や大切なページを見つけてもらうのが遅れてしまう可能性があるんです。

3. Googleがどのページを評価すればいいか迷ってしまう

重複ページがあると、Googleは「どのページがオリジナルなのだろう?」「検索結果にはどっちを表示すればいいんだろう?」と混乱してしまいます。

その結果、検索結果に表示されるURLが日によって変わってしまったり、最悪の場合、どちらのページの評価も中途半端になってしまい、検索順位が上がらない原因になります。

重複コンテンツのチェック方法【無料ツールで実践】

「うちのサイト、もしかしたら重複してるかも…」と不安になった方、ご安心ください。無料で使えるツールで、誰でも簡単にチェックすることができます。

まずは自社サイトの状況を把握してみましょう。

1.Google Search Consoleを活用したチェック

まずは、Googleが提供している公式ツール「サーチコンソール」を見てみましょう。Googleが自社サイトをどう認識しているかがわかる、最も確実な方法です。

確認手順

- サーチコンソールにログインし、メニューから「インデックス作成」>「ページ」をクリックします。

- レポートの「ページがインデックスに登録されなかった理由」という項目に「重複しています: ユーザーにより、正規ページとして選択されていません」といったエラーがないか確認しましょう。もし表示されていたら、重複コンテンツが存在するサインです。

具体的には、以下のような点に注意して確認してみましょう。

SEOの専門家が定期的に確認するポイント

- 同じキーワードで複数のページが表示されていないか?

- 同じキーワードで複数のページが検索結果に表示されている場合、コンテンツが重複している可能性があります。

- サイトマップに同じコンテンツが登録されていないか?(XMLファイルの確認)

- サイトにどのようなページが登録されているか、重複コンテンツがないかなどをチェックすることができます。

- robots.txtの確認

- 検索エンジンにインデックスさせたくないページを指定し、重複コンテンツによる影響を最小限に抑えることができます。

2. 重複チェックツール「Siteliner」を活用したチェック

サイト内部の重複をチェックするのに、とても便利な無料ツールです。

確認手順

- Sitelinerにアクセスし、サイトのURLを入力して「Go」を押します。

- 分析が終わったら、「Duplicate Content」をクリックすると、サイト内で重複しているページの一覧や重複率を確認できます。まずはこの結果を元に、問題がありそうなページを把握しましょう。

その他ツールでも確認が可能ですので、気になるツールがあれば、チェックしてみてください。

- Copyscape:テキストを貼り付けるだけで、インターネット上の他のサイトで同じコンテンツが使用されていないかを確認できるツールです。

- Quetext:文章の類似度をパーセントで表示してくれるツールです。複数サイトの文章を比較して、類似度を確認できます。

3. Google検索コマンドを使ったチェック

「この文章、他のページでも使ったかな?」と気になったときに使える、簡単なチェック方法です。

site:example.com "確認したい文章" で確認する

Googleの検索窓にこのように入力して検索し、もし複数のページが結果に出てきたら、その文章がサイト内で重複している可能性があります。

「&filter=0」をURLの末尾に付け加えて確認する

Googleの検索窓に「&filter=0」をURLの末尾に付け加えて検索することで重複コンテンツを発見できる場合があります。

例えば、「https://example.com/〇〇.html&filter=0」のように入力します。

「&filter=0」は、Googleの検索結果から同一または類似したページを除外する機能を持つパラメータです。

もし、「&filter=0」を付けて検索した結果、該当ページが表示されなかった場合、Googleはそのページを重複コンテンツと認識している可能性があります。

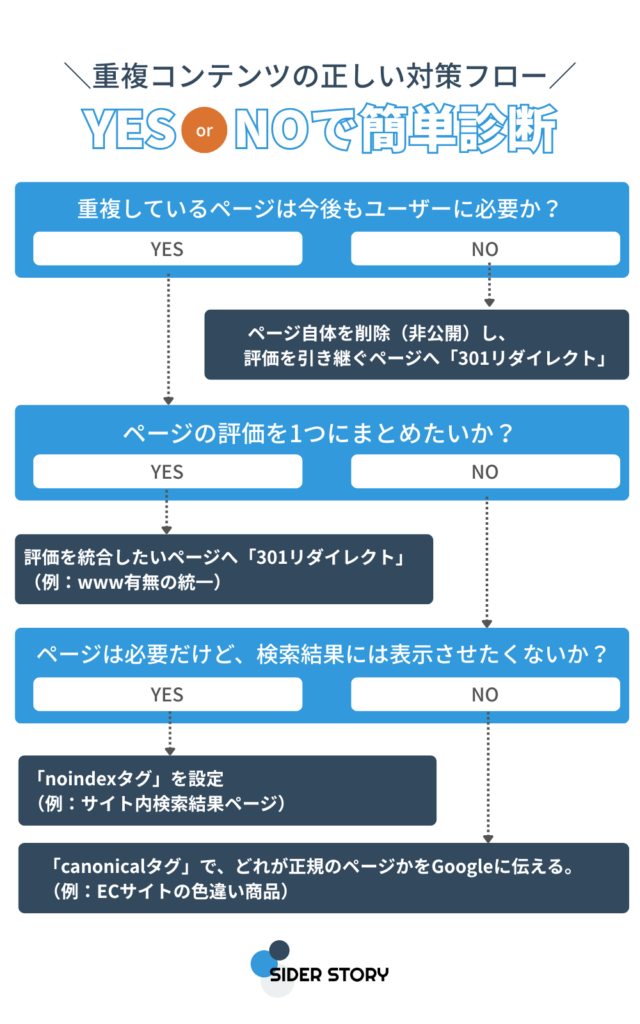

【状況別】重複コンテンツの正しい対策フロー

さて、もし重複コンテンツが見つかったら、次は対策です。

原因や状況によって、とるべきベストな対策は変わってきます。以下のフローを参考に、ご自身のサイトに合った方法を選んでくださいね。

▼対策の考え方フロー【図解】

対策1:301リダイレクト(ページの統合・移転)

サイトの「お引越し」のようなものです。古いURLに来たユーザーやGoogleの評価を、丸ごと新しいURLへ恒久的に転送します。最も強力で、よく使われる対策です。

301リダイレクトとは?

WebページのURLを恒久的に別のURLに変更する際に使用する技術で、重複しているコンテンツを一つに統合する場合に有効です。

301リダイレクトを設定すると、元のURLにアクセスがあった場合、自動的に新しいURLに転送されます。また、検索エンジンに対しても、ページが恒久的に移動したことを伝えることができます。(検索エンジンの評価を新しいURLに引き継ぐことができます。)

推奨設定方法

- .htaccessファイルに記述することで設定する

- WordPressサイトの場合はプラグイン【Redirection】などを使うと簡単に設定可能

対策2:canonicalタグ(正規URLの宣言)

「このページのオリジナルはこちらですよ」と、Googleに正規ページを伝えるためのタグです。ページ自体は残しつつ、SEO評価を1つのURLに集約させたいときに使います。

canonicalタグとは?

canonicalタグとは、重複している複数のページのうち、正規URL(オリジナルのURL)を検索エンジンに伝えるためのタグです。設定することで、重複コンテンツとみなされることを防ぎ、検索エンジンの評価を正規URLに集中させることができます。

推奨設定方法

canonicalタグは、重複しているページのHTMLソースコード内の<head>タグ内に記述します。

対策3:noindexタグの設定を行う

「このページは便利だから残しておくけど、Googleの検索結果には載せなくていいですよ」と伝えるためのタグです。

noindexタグとは?

noindexタグとは、検索エンジンに対して、該当ページを検索結果に表示させないように指示するメタタグです。検索エンジンは、noindexタグが設定されたページをインデックスしません。

そのため、重複コンテンツとして扱われることを防ぐことができます。

推奨設定方法

noindexタグは、検索結果に表示させたくないページのHTMLソースコード内の<head>タグ内に記述します。

対策4:アノテーションの設定

アノテーションの設定とは、スマートフォンやPCといった異なるデバイス向けに別々のページを用意していることを検索エンジンに教えることです。

対策5:コンテンツの削除を依頼する

自社サイトのコンテンツが、他のWebサイトによって無断で転載されている場合は、転載元のWebサイト管理者に対して、コンテンツの削除を依頼することができます。

削除依頼を行う際には、著作権侵害にあたる可能性があることを明記し、速やかに削除するよう求めることが大切です。

【2025年以降の新常識】AIコンテンツと重複コンテンツのリスク

最近、ChatGPTをはじめとする生成AIが話題ですよね。うまく使えばコンテンツ制作の心強い味方になりますが、一方で新しい重複コンテンツのリスクも生まれています。

生成AIは、インターネット上の膨大な情報を元に文章を作るため、意図せず他のサイトと表現が似てしまう可能性があります。

これからのSEOでは、単に文章が似ているかどうかだけでなく、「筆者自身の経験や、独自の調査に基づいた情報か?」といった、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点がますます重要になってきます。AIを上手に活用しつつも、最後は必ず「自社ならではの価値」を付け加えることを意識しましょう。

重複コンテンツに関するよくある質問

最後に、重複コンテンツについてよくいただくご質問にお答えします。

Q. 重複コンテンツがあると、ペナルティを受けますか?

A. 他のサイトを丸パクリするような悪質なコピーでない限り、Googleからいきなりペナルティを受けることはほとんどありません。 Googleも、技術的な問題で意図せず重複が起こることは理解しています。ただし、本記事で解説したように、評価が分散して順位が上がらないという「事実上の悪影響」は確実に存在します。

Q. どのくらいの割合で重複しているとNGですか?

A. 「類似度が●%以上だとダメ」といった明確な基準はありません。 大切なのは、パーセンテージの数字よりも「そのページが、他のページとは違う、ユーザーにとっての独自の価値を提供できているか」という視点です。

Q. ECサイトで重複コンテンツを避ける方法は?

A. 色違いやサイズ違いの商品ページには、canonicalタグを使って、代表となる商品ページ(例えば「基本のカラー」のページ)を正規URLとして指定するのが一般的です。その上で、各ページに「このカラーを購入したお客様の声」や「このサイズだけの着こなし術」といった独自の情報を加えることで、さらに重複を回避しやすくなりますよ。

まとめ|重複コンテンツ対策でSEO効果を高めよう!

今回は、重複コンテンツについて、その原因から対策方法まで詳しく解説しました。

少し技術的な話もあって難しく感じたかもしれませんが、ポイントはとてもシンプルです。

重複コンテンツ対策とは、**サイト内に散らばってしまっている評価を、本来あるべき1つのページにきちんと集めてあげる作業**のこと。

これをしっかり行うことで、あなたのコンテンツが持つ本来の価値が正しくGoogleに伝わり、検索順位の改善に繋がっていくはずです。

もし、「自社サイトの状況が複雑で、どこから手をつければいいか分からない…」とお困りでしたら、専門家の視点から最適な解決策をご提案することも可能です。ぜひ一度、お気軽に私たちにご相談くださいね。

▼SEOの基礎知識一覧

監修者紹介 Profile

大学在学中に株式会社デジタルトレンズに入社

- 自社メディア事業として複数メディアを統括し、社内MVPを複数回受賞。

- 新規事業部を立ち上げ、広告・SEOを含む複数施策のプロジェクトを1人で完結。

- 新卒1年目から福岡支社長に抜擢され、0からの立ち上げを経験。

2023年に独立し、株式会社サイダーストーリーを創業

- Webマーケティングを駆使した受託事業・自社事業を展開。

- AIを活用した業務効率化/業務標準化にも挑戦中。