【2025年最新】オウンドメディアとは?成功事例と始め方をプロが徹底解説

-

- 最終更新日時

- 2025.09.26

-

- 作成日時

- 2024.05.04

-

SEO対策

-

- 著者

- SIDER STORY 編集者

オウンドメディアの重要性が叫ばれて久しいですが、「具体的に何から始めればいいのか?」「本当に成果は出るのか?」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

現代のマーケティングにおいて、オウンドメディアは単なる情報発信ツールではありません。

費の高騰やCookie規制といった外部環境の変化に対応し、顧客と直接的な関係を築き、企業の資産となる信頼を育むための戦略的基盤です。

この記事では、オウンドメディアの基本的な意味から、2025年最新のトレンド、業界別の成功事例、そして明日から実践できる構築ロードマップまで、専門家の視点から網羅的かつ具体的に解説します。

この記事を最後まで読めば、オウンドメディアの全体像を深く理解し、自社で成功を収めるための具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

オウンドメディアとは?基礎からわかる3つのポイント

まず、オウンドメディアの基本的な概念を3つのポイントで押さえましょう。

オウンドメディアの基本的な定義

オウンドメディア(Owned Media)とは、その名の通り企業が「自社で所有する(Owned)」メディアの総称です。代表的なのは自社ブログやWebマガジンですが、広義にはメールマガジン、SNSアカウント、パンフレットなども含まれます。

最大の特徴は、企業が100%コントロール可能である点です。外部のプラットフォームの規約に縛られることなく、伝えたい情報を、伝えたいタイミングと形式で自由に発信できます。

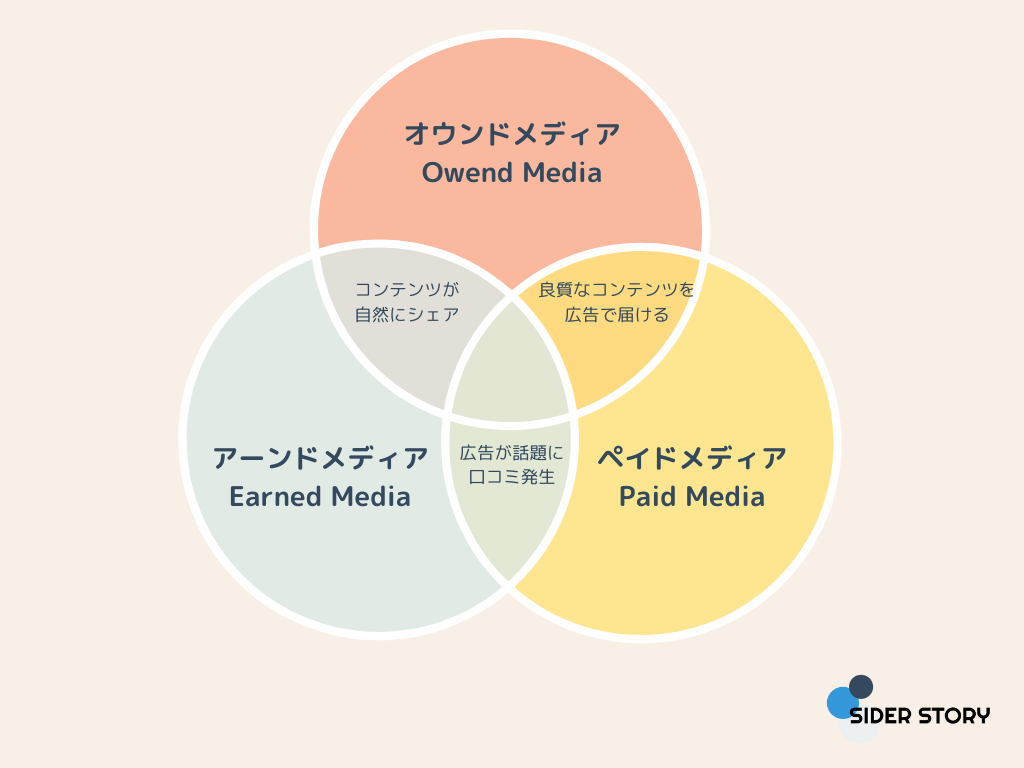

ペイドメディア、アーンドメディアとの違い(トリプルメディア)【図解で解説】

オウンドメディアの役割を理解するために欠かせないのが、「トリプルメディア」というフレームワークです。これは、企業の情報発信チャネルを以下の3つに分類する考え方です。

- ペイドメディア(Paid Media): 「支払う」メディア。リスティング広告やSNS広告など、費用を支払って利用する広告枠。 即効性が高いが、出稿を止めると効果も止まる。

- アーンドメディア(Earned Media): 「獲得する」メディア。SNSでの口コミやシェア、ニュースサイトでのパブリシティなど、第三者の評価や評判によって信頼性を獲得するメディア。コントロールが難しい。

- オウンドメディア(Owned Media): 「所有する」メディア。本記事のテーマ。コンテンツを蓄積することで、中長期的な資産となる。

これら3つのメディアは独立しているのではなく、相互に連携させることでマーケティング効果を最大化できます。

例えば、「オウンドメディアで良質な記事を作成し(Owned)、それをSNS広告で拡散し(Paid)、記事を読んだユーザーがSNSでシェアする(Earned)」といった流れが理想的です。

オウンドメディアとSNS、ブログとの違いとは?

「オウンドメディアとSNSはどう違うの?」という疑問もよく聞かれます。違いは以下の通りです。

オウンドメディア vs SNS

- プラットフォーム: オウンドメディアは自社ドメイン。SNSは他社プラットフォーム上。

- 自由度: オウンドメディアはデザインや機能の自由度が高い。SNSはプラットフォームの規約や仕様の範囲内。

- 役割: オウンドメディアは情報ストックの「拠点」。SNSは情報フローの「拡散・交流の場」。

オウンドメディア vs (無料)ブログサービス

- 所有権: オウンドメディアは自社所有。無料ブログはサービス運営会社の所有。

- 永続性: オウンドメディアは自社が続ける限り存続。無料ブログはサービス終了のリスクがある。

- ビジネス活用: オウンドメディアは広告掲載やデザインの制約がない。無料ブログは制約が多い場合がある。

ビジネスの中長期的な資産を築く上では、他社プラットフォームに依存しない、自社所有のオウンドメディアが核となります。

なぜ今オウンドメディアが重要?データで見る5つのメリットと効果

では、なぜ多くの企業が時間とコストをかけてオウンドメディアに取り組むのでしょうか。

それは、短期的な広告では得られない、計り知れないメリットがあるからです。

メリット1: 広告費を削減し、資産となるコンテンツを蓄積できる

最大のメリットは、コンテンツが企業の「資産」になる点です。

一度公開した記事は、24時間365日、インターネット上で営業活動を続けてくれます。

広告のように費用を払い続けなくても、検索エンジンやSNS経由で継続的にユーザーを呼び込んでくれるのです。

これにより、中長期的には広告依存から脱却し、マーケティング全体のコスト効率を大幅に改善できます。

メリット2: 潜在顧客にアプローチし、将来のリードを育成できる

「すぐに商品を買いたい」と考えている顕在顧客だけでなく、まだ自社の課題に気づいていない、あるいは情報収集段階にいる潜在顧客層にアプローチできるのも大きな強みです。

彼らの悩みや疑問に寄り添う有益なコンテンツを提供することで、早い段階から接触を持ち、信頼関係を築きながら購買意欲を高めていく「リードナーチャリング」が可能になります。

メリット3: 専門性を示し、企業のブランディングを強化する

専門的で質の高い情報を発信し続けることは、「この分野ならこの会社」という専門家としてのポジション(第一想起)を確立することに繋がります。

広告では伝えきれない自社の技術力、ノウハウ、思想、カルチャーなどを深く伝えることで、価格競争に陥らない独自のブランド価値を築き上げることができます。

メリット4: 採用活動におけるミスマッチを防ぎ、魅力を伝えられる

オウンドメディアは、マーケティングだけでなく採用活動においても絶大な効果を発揮します。

社員インタビューやプロジェクトの裏側、企業文化などを発信することで、求職者はその企業で働くイメージを具体的に持つことができます。

これにより、企業理念に共感する質の高い人材からの応募が増え、入社後のミスマッチを減らす効果が期待できます。

関連記事:採用オウンドメディア構築・運用ガイド【成功事例&KPI設定で採用力をUP!】

メリット5: 顧客との継続的な関係を築き、ロイヤリティを高める

購入後のお客様に対しても、製品の活用方法や関連情報などを提供し続けることで、顧客満足度とロイヤリティの向上に繋がります。

LTV(顧客生涯価値)の最大化が重視される現代において、オウンドメディアは顧客と長期的な関係を築くための重要なコミュニケーションハブとなります。

【2025年最新】オウンドメディアの成功事例10選《業界・目的別》

理論だけでなく、実際の成功事例を見ることで、自社での活用イメージがより具体的になります。ここでは、目的や業界別に最新の成功事例をご紹介します。

BtoB企業の成功事例

1. サイボウズ式(サイボウズ株式会社)

- 目的: 企業の価値観を伝え、ブランディングを確立する

- 特徴: 自社製品の直接的な宣伝は行わず、「新しい価値を生み出すチーム」をテーマに、働き方や組織論といったテーマを深く掘り下げています。

- 成果: 「サイボウズ」という企業の思想や哲学に共感する熱心なファンを育成。結果として、メディア経由で獲得するリードや採用応募者は、既に企業理念を深く理解しているため、非常に質が高いのが特徴です。

- ★自社で応用するためのポイント

製品の機能(What)だけでなく、自社の存在意義や価値観(Why)をコンテンツの軸に据えることで、価格競争に陥らない独自のブランドポジションを築くことができます。

参考:https://cybozushiki.cybozu.co.jp/

関連記事:【BtoBマーケティング】オウンドメディア立ち上げから運用までの流れを解説

2. SmartHR Mag.(株式会社SmartHR)

- 目的: リード獲得とソートリーダーシップの確立

- 特徴: 人事労務担当者の実務的な課題に対し、法改正や最新の判例といった専門情報を、どこよりも早く、正確に、分かりやすく提供しています。

- 成果: 人事労務の分野において「困ったらまず見るサイト」という絶対的な信頼を獲得。質の高いリードを継続的に創出し、営業活動をスムーズにする基盤となっています。

- ★自社で応用するためのポイント

ターゲットが業務上、定期的に確認せざるを得ない情報(法律、制度、市場データなど)で第一人者になること。これは、継続的なリード獲得の強力な仕組みとなります。

3. LIG BLOG(株式会社LIG)

- 目的: 企業の認知度向上と採用ブランディング

- 特徴: Web制作の高度な技術情報と、社員の個性を活かしたエンタメ性の高いコンテンツを両立させ、「面白い人たちが集まる、技術力の高い会社」というイメージを確立しています。

- 成果: IT業界で高い知名度を獲得し、採用における非常に強力な武器となっています。記事がきっかけで入社を希望する優秀なエンジニアやデザイナーが多く、採用コストの削減にも大きく貢献しています。

- ★自社で応用するためのポイント

専門性を示すだけでなく、「どんな人が働いているのか」という社内のカルチャーや人柄を見せること。これは、特に採用において、他社との強力な差別化要因となります。

4. WORKSIGHT(コクヨ株式会社)

- 目的: ソートリーダーシップの確立と高単価案件の獲得

- 特徴: オフィス家具という「モノ」ではなく、「働く」という「コト」にフォーカス。建築やデザイン、社会学の視点から「未来の働き方」を定義する、専門的で質の高いコンテンツを発信しています。

- 成果: 業界におけるソートリーダーとしての地位を確立。単なるサプライヤーではなく、企業のワークプレイス戦略を共に創るパートナーとして認知され、大手企業からのコンサルティングを含む高単価案件の増加に繋がっています。

- ★自社で応用するためのポイント

自社の製品が使われる「周辺領域」や「未来の姿」を語ることで、業界全体をリードする存在として認知され、ビジネスのステージを引き上げることができます。

BtoC企業の成功事例

5. 北欧、暮らしの道具店(株式会社クラシコム)

- 目的: ブランディング、ECサイトへの送客、ファン育成

- 特徴: 商品を直接売るのではなく、「フィットする暮らし」というライフスタイル(世界観)を記事や動画、ポッドキャストを通じて提案。商品はその世界観を構成するパーツとして自然に紹介されます。

- 成果: 年商50億円を超えるECサイトへと成長させ、広告に依存しない安定した事業基盤を確立。リピート率90%超という驚異的な顧客ロイヤルティがその成功を物語っています。

- ★自社で応用するためのポイント

「商品を売る」から「ライフスタイルや価値観を提案する」へ視点を変えること。これにより、顧客は「消費者」から「ファン」へと変わり、長期的な関係を築けます。

6. MONEY PLUS – くらしの経済メディア(マネーフォワードホーム株式会社)

- 目的: ユーザーの金融リテラシー向上、サービスの継続利用促進

- 特徴: 「節約」「NISA」「保険」「ローン」など、生活に直結するお金の悩みをテーマに、専門家が監修した信頼性の高い情報を網羅的に提供。家計簿アプリのデータだけでは解決できない、ユーザーの根本的な悩みに寄り添っています。

- 成果: 「NISA 始め方」のようなビッグキーワードで多数上位表示を獲得。アプリのダウンロードや有料会員への転換に大きく貢献すると共に、「お金のことならマネーフォワード」という専門家としてのブランドイメージを確立しています。

- ★自社で応用するためのポイント

自社サービスが解決する課題の「一歩手前」にあるユーザーの悩みをテーマに設定すること。サービスを直接使っていなくても役立つ情報を提供することで、将来の見込み顧客との信頼関係を築くことができます。

参考:https://media.moneyforward.com/

7. 土屋鞄製造所(株式会社土屋鞄製造所)

- 目的: ブランド価値の向上とファンとの関係深化

- 特徴: 製品の機能説明ではなく、製造工程や職人のこだわり、素材の物語など、製品の背景にあるストーリーを丁寧に発信しています。

- 成果: 高価格帯であっても指名買いされる高級ブランドとしてのポジションを確立。製品の背景にある物語が、顧客の愛着を育み、長く使い続けるブランド文化を醸成しています。

- ★自社で応用するためのポイント

製品の裏側にある「作り手の哲学」や「見えないこだわり」をコンテンツ化すること。これが機能的価値だけでは測れない「感情的な価値」となり、顧客を惹きつけます。

採用特化型の成功事例

8. メルカン(株式会社メルカリ)

- 目的: 採用ブランディングと入社後ミスマッチの防止

- 特徴: 成功事例だけでなく、失敗談や社内での議論の様子など、等身大のメルカリを伝えるコンテンツが特徴です。良い面も悪い面も含めたリアルな情報を提供しています。

- 成果: 応募数の増加はもちろん、入社前にリアルな企業文化を理解できるため、入社後のミスマッチが大幅に減少し、人材の定着率向上に大きく貢献しています。

- ★自社で応用するためのポイント

企業の「見せたい姿」だけではなく、「ありのままの姿」を発信することが、結果的に応募者からの信頼を得て、本当に自社に合う人材の採用に繋がります。

参考:https://careers.mercari.com/mercan/

9. クックパッド開発者ブログ(クックパッド株式会社)

- 目的: エンジニア採用と技術ブランディング

- 特徴: 自社サービスで利用している技術や、開発で直面した課題、それをどう乗り越えたかという技術的な知見を惜しみなく公開しています。

- 成果: 「クックパッドの技術レベルの高さ」がエンジニア界隈で広く認知され、同じ課題意識を持つ優秀なエンジニアからの応募を獲得。技術的な議論ができる候補者と出会える効率的な採用チャネルとなっています。

- ★自社で応用するためのポイント

エンジニアなど専門職の採用では、彼らが最も価値を置く「技術的な挑戦」や「知的好奇心」を刺激する情報が、他のどんな福利厚生よりも強力なアピールになります。

参考:https://techlife.cookpad.com/

中小企業の成功事例

10. THE BAKE MAGAZINE(株式会社BAKE)

- 目的: ブランディングとファンコミュニティの育成

- 特徴: チーズタルトという商品を軸に、おいしさの秘密や原材料へのこだわり、ブランドが生まれた背景などを「お菓子を科学する」という独自の切り口で深掘りしています。

- 成果: 「知的でクリエイティブなお菓子ブランド」という独自のポジションを確立。熱心なファンコミュニティを形成し、新商品発売時には指名買いが起きるなど、安定した事業成長の基盤となっています。

- ★自社で応用するためのポイント

どんな商材でも、独自の切り口で知的探究心をくすぐるコンテンツは作成可能です。「なぜこの原材料なのか」「なぜこのデザインなのか」を語ることで、ありふれた商品に特別な物語が生まれます。

参考:https://bake-jp.com/magazine/

成功事例から学ぶべき5つの共通項

成功しているオウンドメディアには、再現性のある「5つの共通項」が見られます。

- 目的とゴールが明確であること

「ブランディング」や「リード獲得」といったメディアの目的が明確に定義され、すべてのコンテンツがそのゴール達成のために作られています。 - ユーザーファーストを徹底していること

自社の宣伝よりも、読者の課題解決や有益な情報提供を最優先しています。その結果として、読者からの信頼を獲得しています。 - 長期的な視点で継続していること

短期的な成果を追わず、最低でも1年以上のスパンで良質なコンテンツを「資産」として着実に積み上げています。 - 自社ならではの強みを活かしていること

他社には真似できない専門知識や独自の企業文化、作り手の情熱といった「自社だけの価値」をコンテンツの核にしています。 - 効果測定に基づき改善を続けていること

PV数といった中間指標だけでなく、商談化率や採用決定数など、最終的なビジネスゴールへの貢献度を測り、データに基づいて改善を繰り返しています。

自社に応用する際のチェックポイント

これらの成功事例を参考に、貴社のオ取り組みを成功させるには、以下の4つの問いに明確な答えを持つことが不可欠です。

- WHY(なぜやるのか?): 貴社は、オウンドメディアでどのようなビジネス課題を解決したいですか?

- WHO(誰に届けるのか?): 貴社が最も価値を届けたい理想の顧客像は、どのような人物ですか?

- WHAT(何を届けるのか?): 競合他社にはない、貴社だけが提供できる独自の価値(情報・知見)は何ですか?

- HOW(どう続けるのか?): 無理なく、情熱を持って、コンテンツ発信を継続できる体制や仕組みはありますか?

オウンドメディア構築・立ち上げの7ステップ完全ロードマップ

オウンドメディアの立ち上げは、闇雲に進めると失敗します。ここでは、戦略設計から公開、運用までを7つのステップに分け、体系的に解説します。

ステップ1: 目的(KGI)と目標(KPI)を明確にする

最も重要なステップです。「何のためにオウンドメディアをやるのか?」を言語化します。これは事業全体の目標(KGI: 重要目標達成指標)と連動している必要があります。

- KGIの例: 「半年後のWeb経由の商談化数を20%向上させる」「採用応募者の質を向上させ、ミスマッチによる離職率を5%低下させる」

- KPIの例: KGIを達成するための中間指標を設定します。「月間10件の資料請求を獲得する」「月間PV数を3万にする」「特定キーワードで検索順位5位以内に入る」

ステップ2: ターゲット(ペルソナ)と提供価値を定義する

「誰に、どんな価値を届けるのか」を具体的に定義します。架空の人物像である「ペルソナ」を設定し、その人物の悩みや知りたいことを深く掘り下げます。

- ペルソナ設定の項目例: 年齢、役職、業務内容、情報収集の方法、抱えている課題、課題解決のために知りたい情報など。

- 提供価値: そのペルソナに対し、自社だからこそ提供できる独自の価値(専門性、ノウハウ、視点)は何かを明確にします。

関連記事:オウンドメディア名で迷わない!ユーザー目線で成功を掴むネーミング術

ステップ3: コンテンツ戦略とSEO設計を立てる

ペルソナが検索するであろうキーワードを洗い出し、どのようなコンテンツが必要かを設計します。いきなり記事を書き始めるのではなく、まずはサイト全体の設計図(トピッククラスターモデルなど)を描くことが成功の鍵です。

- キーワード調査: 関連キーワードを網羅的に洗い出し、検索ボリュームや競合性を分析します。

- コンテンツマップ作成: どのキーワードでどのような記事を作成するかを一覧化し、記事同士の内部リンク構造も計画します。

ステップ4: プラットフォーム(CMS)を選定・構築する

コンテンツを管理・公開するためのシステム(CMS: Content Management System)を選びます。多くの場合、SEOに強くカスタマイズ性が高いWordPressが第一選択肢となりますが、企業のセキュリティポリシーや求める機能によっては他の有料CMSやヘッドレスCMSも検討します。

- 選定ポイント: SEO対策のしやすさ、操作性、セキュリティ、拡張性、サポート体制。

ステップ5: コンテンツを制作・公開する

ステップ3の設計に基づき、実際にコンテンツを制作します。読者の検索意図を満たすだけでなく、自社独自の視点や一次情報を盛り込むことで、競合との差別化を図ります。

- 制作体制: 社内で行うか、外部のライターや編集者に依頼するかを決めます。

- 品質担保: 表記揺れの統一、ファクトチェック、校正・校閲のプロセスを確立します。

ステップ6: 集客施策(SNS連携・SEO)を実施する

コンテンツを公開しただけでは読まれません。SNSでの告知、メールマガジンでの配信、プレスリリースなど、積極的に情報を届けにいく施策が必要です。また、Google Search Consoleへの登録など、基本的なSEO設定も忘れずに行います。

関連記事:オウンドメディアで集客を爆増!8つの効果的な集客方法と成功事例

ステップ7: 効果測定と改善を繰り返す

公開後は、Google Analyticsや各種SEOツールを使って効果測定を行います。設定したKPIが達成できているかを確認し、達成できていなければ「なぜか?」を分析し、コンテンツのリライトや新たな企画立案といった改善アクションに繋げます。このPDCAサイクルを回し続けることが、オウンドメディア運用の本質です。

関連記事:SEO効果測定とは?分析の基礎から応用・改善策まで徹底解説

成果を左右する運用体制の作り方【内製・外注・ハイブリッド】

オウンドメディアは「誰がやるか」で成果が大きく変わります。自社の状況に合わせて最適な運用体制を構築しましょう。

必要な役割とスキルセット

本格的な運用には、最低でも以下の役割が必要です。1人で兼務する場合もあれば、チームで分担する場合もあります。

- 編集長/プロデューサー: 全体の戦略設計、KGI・KPI管理、品質管理、予算管理を行う責任者。

- 編集者/ディレクター: 企画立案、キーワード選定、ライターへの指示、進行管理、校正・校閲。

- ライター: 記事の執筆。専門分野への深い知見が求められる。

- SEOスペシャリスト: SEO戦略の立案、テクニカルSEOの改善、効果測定と分析。

- デザイナー/コーダー: アイキャッチ画像や図解の作成、サイトの改修。

【比較表】内製化と外注(業務委託)のメリット・デメリット

| 内製化 | 外注化 | |

|---|---|---|

| メリット | ・コストを抑えやすい ・社内にノウハウが蓄積される ・意思疎通がスムーズ | ・プロの品質を確保できる ・リソース不足を補える ・客観的な視点を取り入れられる |

| デメリット | ・担当者のスキルに成果が依存 ・採用・教育コストがかかる ・担当者の退職リスク | ・コストが高くなる傾向 ・社内にノウハウが溜まりにくい ・業者選定が難しい |

外部パートナー(支援会社)を選ぶ際の3つのポイント

近年は、戦略設計は自社で行い、コンテンツ制作など実行部分を外部に委託するハイブリッド型が増えています。良いパートナーを選ぶには、以下の点を確認しましょう。

- 実績の質: 制作実績の数だけでなく、どのような業界で、どのような成果(PV数、CV数など)を出してきたか具体的に確認する。

- 提案の具体性: 自社の課題を深く理解し、表層的ではない具体的な戦略や改善策を提案してくれるか。

- 担当者の専門性: SEO、コンテンツ制作、マーケティング全般に対する深い知見と情熱を持っているか。

費用対効果(ROI)の考え方と効果測定で見るべきKPI

「結局いくらかかるの?」「元は取れるの?」という投資判断に関する疑問にお答えします。

【費用相場】初期構築費用と月々の運用費用の内訳

費用は、どこまでを内製し、どこから外注するかで大きく変動します。

- 初期構築費用:

- ミニマムスタート(内製中心): 10万~50万円(サーバー・ドメイン代、WordPressテーマ購入費など)

- 標準的な外注: 100万~300万円(戦略設計、オリジナルデザイン、CMS構築など)

- 月額運用費用:

- 内製中心: 5万~20万円(担当者の人件費の一部、ツール利用料など)

- コンテンツ制作を外注: 20万~100万円以上(記事の制作本数やコンサルティングの範囲による)

関連記事:オウンドメディアの外注費用相場とは?記事制作単価や支援会社の選定方法まで解説

ROI(投資対効果)の計算方法と目標設定

オウンドメディアのROIは、単純な売上だけでなく、広告費削減効果やブランド価値向上といった多面的な価値を考慮する必要があります。

- 簡易的な計算式:

ROI (%) = (オウンドメディア経由の利益 - 投資額) ÷ 投資額 × 100

- 利益の考え方: 直接的な売上だけでなく、「もしこの集客を広告で行ったら〇〇円かかった」という広告費換算価値で評価することも有効です。例えば、月1万PVを集める記事が生まれ、そのCPC(クリック単価)が50円のキーワードであれば、月50万円分の広告価値を生んでいると試算できます。

事業フェーズ別に見るべきKPI具体例

メディアの成長フェーズによって、追うべきKPIは変化します。

- 初期(立ち上げ~半年): まずはコンテンツの量と質を担保する時期。

- KPI例: 記事公開本数、検索順位、PV数、セッション数、直帰率

- 中期(半年~1年): 読者のエンゲージメントを高める時期。

- KPI例: 記事の読了率、回遊率、メルマガ登録数、資料ダウンロード数(CVR)

- 後期(1年~): ビジネスへの直接的な貢献を可視化する時期。

- KPI例: コンバージョン数(CV数)、リード獲得単価(CPL)、商談化率、受注額

よくある失敗例から学ぶ、オウンドメディア成功への7つのポイント

多くの企業がオウンドメディアに挑戦しては、途中で挫折していきます。ここでは、よくある失敗例とその対策としての成功のポイントを解説します。

陥りがちな3つの失敗パターン

- 目的が曖昧なまま始めてしまう

「競合がやっているから」といった理由で始め、KGI/KPIが未設定のため、成果を判断できず迷走する。 - 担当者が一人で頑張り、更新が止まる

経営層の理解が得られず、担当者が孤独に奮闘。通常業務との兼務でリソースが尽き、更新が途絶えてしまう。 - 効果測定をせず、作りっぱなしになる

コンテンツを公開すること自体が目的化し、データ分析や改善活動が行われず、自己満足で終わってしまう。

失敗から学ぶ、成功のための7つのポイント

これらの失敗を回避し、オウンドメディアを成功に導くためには、以下の7つのポイントが不可欠です。

ポイント1: 経営層を巻き込み、長期的な視点を持つ

オウンドメディアは、成果が出るまで最低でも半年から1年はかかります。

短期的な成果を求められて頓挫しないよう、事前に経営層の理解を得て、長期的な投資であるという共通認識を持っておくことが成功の絶対条件です。

ポイント2: 「売り込み」ではなく「価値提供」に徹する

読者が求めているのは広告ではなく、自身の課題を解決する有益な情報です。

自社製品の宣伝ばかりの記事は敬遠されます。

「読者第一」の精神で、徹底的に価値提供にフォーカスすることが、結果として信頼とビジネス成果に繋がります。

ポイント3: 量よりも「質」を優先する

特にリソースが限られている場合、「毎日更新」のような量的な目標は品質の低下を招きます。

中途半端な記事を10本公開するよりも、一つのテーマを徹底的に深掘りした質の高い「決定版」コンテンツを1本作る方が、長期的に見てはるかに大きな成果を生み出します。

ポイント4: 編集・制作プロセスを確立する

思いつきでコンテンツを作るのではなく、「企画 → 執筆 → 編集・校正 → SEOチェック → 公開 → 分析」といった一連の制作プロセスを確立しましょう。

このワークフローがあることで、品質が安定し、担当者の負担が軽減され、継続的な運用が可能になります。

ポイント5: 「作る」だけで終わらず「届ける」までを設計する

素晴らしいコンテンツも、公開しただけでは読まれません。

SNSでの拡散、メールマガジンでの配信、プレスリリース、場合によってはWeb広告の活用など、ターゲットにコンテンツを「届ける」ための導線設計までをセットで考えることが重要です。

ポイント6: 小さく始め、専門分野を絞る

「あれもこれも」と幅広いテーマに手を出すのは失敗のもとです。

まずは自社が「これなら誰にも負けない」と自信を持って語れる狭い専門分野にテーマを絞りましょう。その領域で圧倒的なNo.1になることで、専門家としての信頼性が確立されます。

ポイント7: データに基づき改善を繰り返す

コンテンツは「公開してからがスタート」です。Googleアナリティクスなどのツールでデータを分析し、「どの記事が読まれているか」「どのキーワードで流入しているか」「どこで離脱しているか」を把握しましょう。

そのデータに基づき、記事のリライト(加筆・修正)やCTAの変更といった改善を繰り返すことが、メディア全体の価値を最大化します。

オウンドメディアの未来と最新技術(AIなど)の活用法

AIライティングツールの賢い使い方と注意点

ChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、コンテンツ制作のあり方は大きく変化しています。AIは、記事構成案の作成、リサーチの補助、文章の校正など、作業効率を飛躍的に向上させる強力なアシスタントです。

しかし、AIの出力はあくまで「補助」と捉え、専門家によるファクトチェックと、独自の体験や分析といった「人間ならではの付加価値」を加えることが、質の高いコンテンツを作る上で不可欠です。

Cookieレス時代に求められるデータ活用とコンテンツ戦略

サードパーティCookieの規制が進む中、リターゲティング広告などに頼ったマーケティングは困難になります。

これからは、オウンドメディアを通じてユーザーに会員登録やメルマガ登録を促し、自社で顧客データ(ファーストパーティデータ)を収集・活用することの重要性がますます高まります。

ユーザーが自ら情報を提供したくなるような、質の高い限定コンテンツを用意することが鍵となるでしょう。

オウンドメディアに関するよくある質問(FAQ)

Q. SEOメディアとは何ですか?

A. オウンドメディアの中でも、特に検索エンジン経由での集客(SEO)を主目的として運営されるメディアを指すことが多いです。ユーザーの検索意図に応える記事コンテンツを制作・蓄積し、自然検索からの流入を狙います。

Q. オウンドメディアの運営とは具体的に何をするのですか?

A. 戦略立案、企画、コンテンツ制作(執筆・編集・画像作成)、公開作業、SEO対策、SNSなどでの拡散、効果測定、分析、改善(リライトなど)といった一連のサイクルを継続的に回していく活動全般を指します。

Q. 成果が出るまでにどのくらいの期間がかかりますか?

A. 競合の強さや投入するリソース量にもよりますが、一般的には目に見える成果(PV数の増加やコンバージョンの発生)が出始めるまでに最低でも半年、安定的な成果が出るまでには1年以上かかることが多いです。そのため、短期的な成果を求めず、長期的な視点で取り組むことが重要です。

関連記事:SEO対策の効果が出るまでの期間は?最短で結果を出すための戦略を徹底解説!

まとめ

本記事では、オウンドメディアの基本的な概念から、その重要性、具体的な成功事例、そして立ち上げから運用までの詳細なロードマップを解説しました。

オウンドメディアは、もはや単なるブログではありません。

顧客との繋がりを深化させ、変化の激しい時代を生き抜くための企業の「戦略的資産」です。成果が出るまでには時間と労力がかかりますが、この記事で解説したポイントを押さえ、着実にPDCAサイクルを回し続けることで、広告では得られない持続的な成長を実現できるはずです。

もし、オウンドメディアの立ち上げや運用にお困りのことがあれば、ぜひ一度、私たちサイダーストーリーにご相談ください。貴社のビジネスを加速させるための最適な戦略をご提案します。

監修者紹介 Profile

大学在学中に株式会社デジタルトレンズに入社

- 自社メディア事業として複数メディアを統括し、社内MVPを複数回受賞。

- 新規事業部を立ち上げ、広告・SEOを含む複数施策のプロジェクトを1人で完結。

- 新卒1年目から福岡支社長に抜擢され、0からの立ち上げを経験。

2023年に独立し、株式会社サイダーストーリーを創業

- Webマーケティングを駆使した受託事業・自社事業を展開。

- AIを活用した業務効率化/業務標準化にも挑戦中。