【2025年最新】Google検索で上位表示させる方法とは?プロが教えるSEO対策

-

- 最終更新日時

- 2025.10.02

-

- 作成日時

- 2024.08.27

-

SEO対策

-

- 著者

- SIDER STORY 編集者

「ウェブサイトを作ったのに、誰にも見られていない…」

「SEO対策って、何から手をつければいいの?」

企業のウェブ担当者様の中には、このような悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

ウェブサイトは作っただけでは、お客様に見つけてもらえません。

多くの人に見てもらい、ビジネスを成長させるには、Googleの検索結果で上位に表示されるための知識と戦略が不可欠です。

この記事では、Google検索で上位表示される仕組みの基本から、2025年現在の最新SEOトレンドまでを網羅的に解説します。

読み終える頃には、SEOの全体像を理解し、自社サイトを上位表示させるための具体的な次の一歩が明確になっているはずです。

Google検索で上位表示される仕組みとは?

Googleの検索順位は、200以上もの要素が複雑に絡み合って決まります。

まずは、その大まかな流れである3つのステップと、順位を決定するルールの基本を理解しましょう。

クローリング:Googlebotによる情報収集

Googleは「Googlebot(グーグルボット)」というプログラムを使い、世界中のウェブサイトを常に巡回しています。

このGooglebotがサイトを訪れ、どんな情報が書かれているかを収集する最初のステップが「クローリング」です。

ウェブサイトが検索結果に表示されるためには、まずこのGooglebotに来てもらう必要があります。

インデックス:データベースへの登録プロセス

クローリングによって収集された情報は、Googleの巨大なデータベースに整理・保管されます。

このデータベースにウェブページの情報が登録されることを「インデックス」と呼びます。

インデックスされて初めて、ウェブページはGoogleの検索対象となります。

ランキング:200以上の要素による順位決定

ユーザーがキーワード検索を行うと、Googleはインデックスされたページの中から、ユーザーの疑問に最も答えていると判断したページを順番に表示します。この順位付けが「ランキング」です。

ランキングは、ページの品質や専門性、使いやすさなど、非常に多くの要素から総合的に決定されます。

関連記事:Googleの検索順位を上げる方法10選|SEO担当者必見ノウハウ紹介

【2025年版】最新アルゴリズムアップデート解説

ランキングのルール(アルゴリズム)は、ユーザーにとってより良い検索体験を提供するため、常に更新されています。

2025年現在、特に意識すべき重要な動向は以下の通りです。

| 動向 | 概要 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| ヘルプフルコンテンツシステムの統合 | 「ユーザーのために作られた、役に立つコンテンツ」を評価する仕組みが、コアアルゴリズムに完全に統合されました。小手先のテクニックではなく、真に読者の課題を解決するコンテンツがより重要になっています。 | ユーザーの検索意図を深く理解し、独自の経験や専門知識に基づいた、信頼できる情報を提供することが求められます。 |

| AIによる検索体験の変化 (SGE) | Googleの検索結果にAIによる要約が表示される「SGE (Search Generative Experience)」の導入が進んでいます。これにより、ユーザーがサイトをクリックせずに情報を得ることが増える可能性があります。 | 簡潔な事実だけでなく、AIでは生成できない独自の分析、深い洞察、具体的な体験談などをコンテンツに盛り込み、付加価値を高める必要があります。 |

| スパム・評判の不正利用への対策強化 | 第三者の有名サイトを間借りして低品質なコンテンツを公開する「サイトの評判の不正利用」や、AIで大量生成された無価値なコンテンツへの対策が強化されています。 | 誠実なサイト運営と、オリジナリティのある質の高いコンテンツ作成という王道が、これまで以上に重要になります。 |

検索順位を決める重要な4つの評価要素

数ある評価要素の中でも、Googleが特に重視している4つの柱について解説します。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の具体的な強化方法

E-E-A-Tは、コンテンツの品質を測るための重要な指針です。それぞれの要素を具体的に強化する方法は以下の通りです。

- Experience(経験):製品レビューであれば実際に使用する、特定の場所を紹介するなら現地を訪れるなど、コンテンツ作成者がトピックに関する直接的な経験を持つことを示します。

- Expertise(専門性):特定の分野について、深い知識やスキルがあることを示します。専門用語を分かりやすく解説したり、網羅的な情報を提供したりすることが有効です。

- Authoritativeness(権威性):その分野の第一人者として、他の専門家やサイトから評価されている状態です。公式サイトからの引用や、権威あるサイトからの被リンクが指標となります。

- Trustworthiness(信頼性):サイト運営者情報が明確で、コンテンツの内容が正確であること。SSL化(https)はもちろん、著者情報や問い合わせ先を明記することが信頼に繋がります。

E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)について詳しく見る

ページエクスペリエンス(Core Web Vitals)

ユーザーがサイトを快適に利用できるかどうかの指標で、特に「Core Web Vitals」が重要視されます。

- LCP (Largest Contentful Paint):ページの主要なコンテンツが表示されるまでの時間。2.5秒以内が理想です。

- INP (Interaction to Next Paint):ユーザーがクリックなどの操作をしてから、ブラウザが反応するまでの時間。短いほど応答性が良いと評価されます。

- CLS (Cumulative Layout Shift):ページの読み込み中にレイアウトがどれだけズレるか。広告の遅延読み込みなどで発生する「クリックしようとしたらズレた」という現象を防ぐ指標です。

これらの数値は、Google Search Consoleで確認できます。

ユーザーの検索意図との関連性

ユーザーがそのキーワードで検索した時、「何を知りたいのか」「何を解決したいのか」という検索意図を正確に把握し、その答えを的確に提供しているかが最も重要です。

- 情報収集(Know):「SEOとは」のように、何かを知りたい。

- 案内(Go):「Google Search Console ログイン」のように、特定のサイトに行きたい。

- 行動(Do):「SEO ツール 導入」のように、何かをしたい。

- 購入(Buy):「SEO 対策 費用」のように、何かを買いたい。

これらの意図を汲み取り、最適な答えをコンテンツに盛り込む必要があります。

被リンクの質と量(ドメインオーソリティ)

他のウェブサイトから自社サイトに向けて設置されたリンクを「被リンク(バックリンク)」と呼びます。

Googleは、質の高いサイトから多くの被リンクを受けているサイトを「多くの人から支持されている信頼できるサイト」と評価します。

重要なのは、数だけでなく「質」です。関連性の高い専門的なサイトからのリンクは、順位に良い影響を与える傾向があります。

関連記事

【実践編】Google検索上位を狙う15の施策チェックリスト

ここからは、上位表示のために取り組むべき具体的な施策をチェックリスト形式で紹介します。

戦略設計フェーズ

| No | チェック項目 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 1 | キーワード選定と検索意図の分析 | ターゲット顧客がどんな言葉で検索するかを調査し、そのキーワードの裏にある「知りたいこと」「解決したい悩み」を深く分析する。 |

| 2 | 競合サイトの分析 | 上位表示されている競合サイトが、どんなコンテンツ構成で、どんな情報を提供しているかを調査し、自社が勝てる切り口を見つける。 |

| 3 | コンテンツの独自性と網羅性の確保 | 競合にはない独自のデータ、事例、専門家の知見を盛り込む。ユーザーがそのテーマについて知りたい情報を、この記事だけで完結できるように網羅する。 |

関連記事:より詳しいキーワード選定の方法はこちら

コンテンツ制作フェーズ

| No | チェック項目 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 4 | クリックしたくなるタイトル作成 | 検索キーワードを含めつつ、ユーザーが「自分のための記事だ」と感じるような、具体的で魅力的なタイトル(32文字以内)をつける。 |

| 5 | 分かりやすい見出し構成(hタグ) | H1、H2、H3タグを適切に使い、記事全体の構造を論理的に整理する。見出しを読むだけで内容が把握できるようにする。 |

| 6 | 導入文で読者の心を掴む | 記事の冒頭で、読者が抱える悩みに共感を示し、この記事を読むことで何が得られるのか(ベネフィット)を明確に提示する。 |

| 7 | 読みやすいライティングと装飾 | 専門用語は避け、一文を短く(60文字以内目安)する。箇条書き、太字、マーカーなどを適切に使い、視覚的に飽きさせない工夫をする。 |

内部SEOフェーズ

| No | チェック項目 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 8 | メタディスクリプションの設定 | 検索結果に表示されるページの要約文(120文字程度)を設定する。キーワードを含め、クリックを促す内容にする。 |

| 9 | 適切な内部リンクの設置 | 記事内の関連するキーワードから、サイト内の別記事へリンクを貼る。ユーザーの理解を助け、サイト全体の評価を高める。 |

| 10 | 画像の最適化(alt属性・軽量化) | 画像には何が写っているかを説明する代替テキスト(alt属性)を設定する。ファイルサイズを圧縮し、ページの表示速度を上げる。 |

技術的SEOフェーズ

| No | チェック項目 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 11 | モバイルフレンドリー対応 | スマートフォンで見た時に、文字が小さすぎたり、ボタンが押しにくかったりしないか確認する。レスポンシブデザインが推奨される。 |

| 12 | ページ表示速度の改善 | Core Web Vitalsの指標を意識し、画像の軽量化や不要なコードの削除などを行い、ページの読み込み速度を高速化する。 |

| 13 | 構造化データの実装 | FAQやパンくずリストなど、ページの内容を検索エンジンが理解しやすくなるよう「構造化データ」でマークアップする。検索結果でリッチな表示(リッチリザルト)がされる可能性がある。 |

| 14 | XMLサイトマップの送信 | サイト内にどんなページがあるかの一覧(サイトマップ)を作成し、Google Search Consoleから送信する。これにより、クローリングを促進できる。 |

外部SEOフェーズ

| No | チェック項目 | 具体的なアクション |

|---|---|---|

| 15 | 自然な被リンク獲得戦略 | 独自の調査データや専門的な解説記事など、他者が「参考にしたい」「引用したい」と思えるような質の高いコンテンツを作成し、自然にリンクが集まる状況を目指す。 |

【応用編】業界別・サイトタイプ別の上位表示戦略

基本的なSEO対策に加えて、業界やサイトのタイプに合わせた戦略が上位表示の鍵を握ります。

ECサイトのSEO対策

- カテゴリページの最適化:「商品名」だけでなく「用途」や「特徴」(例:「ノートパソコン 軽量」「一眼レフ 初心者」)など、ユーザーの探し方に合わせたキーワードでカテゴリページを作成する。

- 商品レビュー(UGC)の活用:ユーザーによる口コミやレビューは、信頼性の高いオリジナルコンテンツとして評価されます。レビュー投稿を促す仕組みを導入する。

- 構造化データ(Product)の実装:価格、在庫状況、評価などの情報を構造化データでマークアップし、検索結果で目立たせる。

関連記事:ネットショップ集客のコツ11選|売れない悩みを解決する成功ロードマップ

ローカルビジネスの地域SEO(MEO)

- Googleビジネスプロフィールの最適化:店舗やオフィスの情報を正確かつ詳細に登録する。写真や最新情報を定期的に投稿し、口コミへの返信を丁寧に行う。

- 地域名+キーワード戦略:「渋谷 美容室」「大阪 SEO対策」のように、サービス内容と地域名を組み合わせたキーワードでコンテンツを作成する。

- 地域に特化したコンテンツ:地域のイベント情報や、地域住民向けの役立ち情報などを発信し、地域との関連性を高める。

BtoBサイトの専門性アピール

- 課題解決型のコンテンツ:ターゲット企業の担当者が抱える業務上の課題を解決するための、専門的なノウハウ記事や解説コンテンツを作成する。

- 導入事例・ホワイトペーパーの活用:サービスの導入事例や、業界の調査レポート(ホワイトペーパー)は、専門性と権威性を示す強力なコンテンツとなる。

- 指名検索の強化:自社のサービス名や会社名での検索(指名検索)を増やすため、プレスリリースや業界メディアへの露出を図る。

【ツール活用】効果測定と改善サイクルを回す方法

SEOは一度施策を行って終わりではありません。ツールを使って効果を測定し、改善を繰り返すことが重要です。

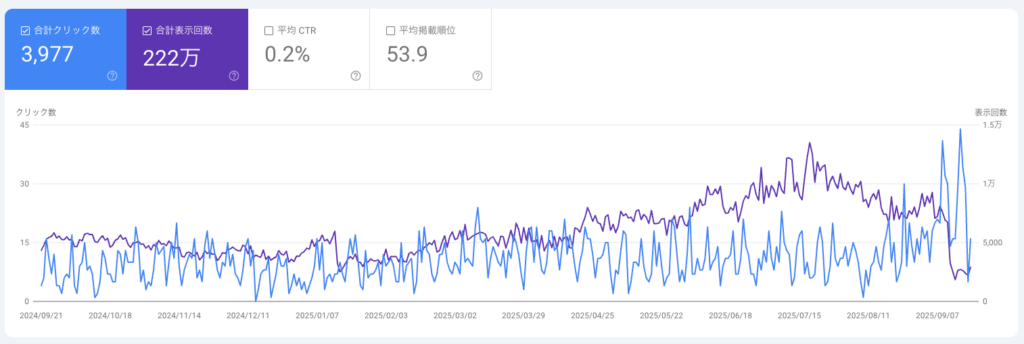

Google Search Consoleの活用法(図解付き)

Google Search Consoleは、Googleが無料で提供する必須ツールです。サイトの健康状態や検索結果でのパフォーマンスを確認できます。

最低限チェックすべき3つのレポート:

1. 検索パフォーマンス

- 確認できること:どんなキーワードで、何回表示され、何回クリックされたか。

- 活用法:「表示回数は多いがクリック率が低い」キーワードを見つけ、タイトルやディスクリプションを改善する。「あと一歩で上位(11位〜20位)」のキーワードを見つけ、コンテンツをリライトして強化する。

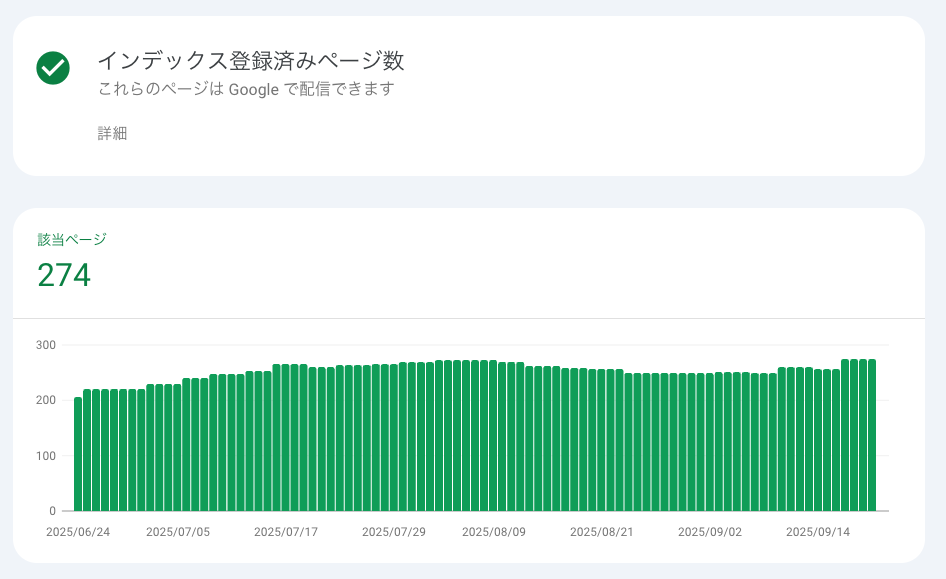

2. インデックス作成

- 確認できること:サイト内のページが正常にインデックスされているか、エラーはないか。

- 活用法:「エラー」があれば、その原因(例:ページが見つからない)を特定し、修正します。修正後は「検証をリクエスト」して、Googleに再クロールを促します。

3. ページエクスペリエンス

- 確認できること:Core Web Vitalsの各指標(LCP, INP, CLS)やモバイルユーザビリティに問題がないか。

- 活用法:「改善が必要なURL」が表示されたら、PageSpeed Insightsなどのツールで詳細な原因を分析し、画像の圧縮やコードの修正を行います。

有料SEOツールの選び方と使い分け

より高度な分析や効率化を目指すなら、有料ツールの導入も有効です。代表的なツールとその特徴は以下の通りです。

| ツール名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| Ahrefs(エイチレフス) | 被リンク分析のデータ量が豊富で精度が高い。競合サイトがどこからリンクを獲得しているかを詳細に調査できる。 | 外部対策に力を入れたい 競合の戦略を丸裸にしたい |

| Semrush(セムラッシュ) | SEO、広告、SNSなどデジタルマーケティング全般をカバー。一つのツールで幅広く競合分析やキーワード調査が可能。 | SEO以外のマーケティング施策も一元管理したい |

| GRC | シンプルな機能で、指定したキーワードの順位を日々自動でチェックできる。コストパフォーマンスが高い。 | まずは日々の順位変動を手軽に把握したい |

関連記事:コンテンツマーケティングで成果を出す!目標設定から効果測定まで徹底解説

検索上位表示されない原因と対策

対策をしているのになかなか順位が上がらない場合、以下のような原因が考えられます。

よくある失敗パターン5選

- キーワード選定のミス:検索ボリュームが全くない、または競合が強すぎるキーワードを選んでいる。

- コンテンツの質が低い:どこかのサイトの情報をまとめただけで、独自の価値や専門性がない。

- 技術的な問題に気づいていない:インデックスがブロックされている、ページの表示が極端に遅いなど。

- ユーザー体験を無視している:スマートフォンで見づらい、広告が邪魔で本文が読めないなど。

- E-E-A-Tが不足している:誰が書いたかわからない、運営者情報が不明確で信頼性がない。

Googleペナルティの確認と対処法

Googleのガイドラインに著しく違反した場合、「手動による対策(ペナルティ)」を受けることがあります。

これはGoogle Search Consoleの「セキュリティと手動による対策」から確認できます。

もしペナルティを受けていたら、指摘された問題点(例:不自然なリンク、隠しテキストなど)を修正し、「再審査をリクエスト」する必要があります。

【最新トレンド】AI時代のSEO対策と今後の予測

AIの進化は、SEOの世界にも大きな変化をもたらしています。

生成AI(ChatGPT等)がSEOに与える影響

- コンテンツ作成の効率化:記事の構成案作成やリサーチ、文章の校正などに生成AIを活用することで、コンテンツ制作のスピードを大幅に向上できます。

- 品質への要求向上:AIで簡単に文章が作れるようになったからこそ、AIには書けない「実体験」や「独自の分析」の価値が相対的に高まります。AIが生成した文章をそのまま公開するのではなく、専門家によるファクトチェックと編集が不可欠です。

2025年以降のSEOトレンド予測

- 検索から「対話」へ:SGEのように、ユーザーは検索エンジンと対話するようにして答えを得るようになります。断片的なキーワードだけでなく、より複雑な質問に直接答えられるコンテンツが求められます。

- ビジュアル検索の重要性:画像や動画による検索がより一般的になります。高品質なオリジナル画像を用意し、alt属性を適切に設定するなどの画像SEOが重要性を増します。

- パーソナライズの深化:ユーザーの位置情報や過去の検索履歴に応じて、表示される検索結果はさらにパーソナライズされていきます。あらゆるユーザーをターゲットにするのではなく、特定のペルソナに深く刺さるコンテンツが有効になります。

Google検索上位表示に関するよくある質問(FAQ)

Q. SEO対策の効果はすぐに出ますか?

A. いいえ、すぐには出ません。一般的に、効果を実感できるまでには3ヶ月から半年、場合によっては1年以上かかることもあります。SEOは、中長期的な視点で継続的に取り組むことが重要です。

Q. SEO対策は費用をかけないとできませんか?

A. いいえ、費用をかけずに行うことも可能です。Googleが提供する無料ツール(Search Console, Analytics)を活用し、質の高いコンテンツを自社で作成すれば、コストを抑えて対策を進められます。ただし、専門知識が必要な場合や、より早く成果を出したい場合は、プロの支援や有料ツールの利用を検討する価値があります。

Q. 一度上位表示されたら、順位は落ちませんか?

A. いいえ、順位は常に変動します。Googleのアルゴリズム更新や競合サイトの動向によって、順位はいつでも下がる可能性があります。上位を維持するためには、定期的なコンテンツの更新や、新しいSEOトレンドへの対応など、継続的なメンテナンスが不可欠です。

まとめ:継続的な改善で検索上位を目指そう

今回は、Google検索で上位表示される仕組みから、2025年現在の最新トレンドまでを解説しました。

SEO対策は、一度行えば終わりというものではありません。

この記事で紹介したチェックリストを参考に、自社サイトの現状を分析し、改善を続け、ユーザーにとって本当に価値のある情報を提供し続けることが、上位表示への最も確実な道です。

ウェブサイトのアクセスを増やし、ビジネスを成功させるために、今日からできることから始めていきましょう。

SEO対策に関するお悩みや、専門家によるサイト診断をご希望の場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

参考・脚注

- [1] Google 検索の仕組についての詳細: Google 検索セントラル

- [2] ヘルプフル、信頼性が高く、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成: Google 検索セントラル ブログ

- [3] ページのエクスペリエンスについて: Google 検索セントラル

- [4] 構造化データのマークアップがどのように機能するかについて: Google for Developers

監修者紹介 Profile

大学在学中に株式会社デジタルトレンズに入社

- 自社メディア事業として複数メディアを統括し、社内MVPを複数回受賞。

- 新規事業部を立ち上げ、広告・SEOを含む複数施策のプロジェクトを1人で完結。

- 新卒1年目から福岡支社長に抜擢され、0からの立ち上げを経験。

2023年に独立し、株式会社サイダーストーリーを創業

- Webマーケティングを駆使した受託事業・自社事業を展開。

- AIを活用した業務効率化/業務標準化にも挑戦中。